多くの末寺を統治し「勝間大坊」と称された威徳院は貴重な文化財を多く所蔵。

「木造兜跋毘沙門天立像」や「木造阿弥陀如来立像」などは

香川県指定有形文化財に指定されています。

香川県指定有形文化財

木造兜跋毘沙門天立像

- 像高

- 142.5cm

- 年代

- 平安時代(10世紀)

- 指定

- 香川県指定有形文化財

1975年(昭和50年)7月31日

兜跋毘沙門天は、四天王の一つで毘沙門天の一異形です。形像(ぎょうぞう)※1は、宝冠をかぶり、外套状(がいとうじょう)の金鎖甲(きんさこう)※2をまとった高位の武人で、右手に戟(げき)※3を持ち、左手に宝塔を持っています。足元に二鬼(尼藍婆:にらんば・毘藍婆:びらんば)を従えた地天女(ぢてんにょ)が支えていることが特徴です。

威徳院の兜跋毘沙門天は、頭頂から沓先(くつさき)までをカツラの一材から彫り出しており、内ぐり※4も施さない堅固な作り。表面は、現在は古色仕立てになっていますが、細部の凹状部分には当初の彩色の下地と見られる白土状の顔料が残っており、制作時は彩色像であったと推測できます。両眼を大きく見開いた森厳な面相と、髻(もとどり)※5と宝冠をかぶった姿は、初期の密教系彫像にみられる古様の趣きが感じられます。足元の地天女と二鬼は、1815年(文化12年)に京都の仏師・田中弘教によって制作されました。

- 1形像:仏などの姿・形をかたどった彫刻や絵画。

- 2金鎖甲:鎖を編んだ鎧

- 3戟:古代中国の武器でほこの一種

- 4内ぐり:内部をくりぬき、空洞にすること

- 5髻:昔の男性の髪の結い方で、髪を頭上で束ねたもの

木造阿弥陀如来立像

- 像高

- 99.2cm

- 年代

- 平安時代(12世紀)

- 指定

- 香川県指定有形文化財

1975年(昭和50年)7月31日

威徳院の阿弥陀如来立像は、ヒノキ材を用いた寄木造(よせぎづくり)※6の漆箔像(しっぱくぞう)※7です。頭部は螺髪(らほつ)※8を彫り出して、肉髻珠(にっけいしゅ)※9に水晶、額に木製白彩の白毫(びゃくごう)※10をはめ込んでいます。眼は彫眼で、耳朶(じだ:耳たぶ)は環状※11にあらわし、首には三道(さんどう)※12を刻んでいます。右手はひじを曲げて手のひらを外に向けて、第一指と第二指を捻(ねん)じ、左手は垂れ下げて手のひらを外に向けて、第一指と第二指を念じて来迎印(らいごういん)※13を結んでいます。

大ぶりの肉髻に精微に彫られた螺髪、おだやかな目鼻立ち、さらに彫りが浅く整えられた衣文(えもん)※14の表現など、各部のプロモーションはとても美しく、まさに平安後期の京都の仏師による彫像であるといえます。京都地蔵院や滋賀西来寺、奈良西福寺に、品質、形状、構造、制作年代が類似する阿弥陀立像があることから、平安後期の都において、この種の像が流行していたことが推測されます。本像は、当地への都の文化の流入を考える上でも重要な彫像です。

- 6寄木造:頭・体部の主要部を二材以上をあわせて作るものをいいます。

- 7漆箔:金色加工技法の一つで、漆を塗った上から金箔を押したもの。

- 8螺髪:仏の頭髪が右向きの渦巻き状になっているもの。

- 9肉髻珠:肉髻は、仏の頂にある半球形の盛り上がった部分のこと。肉髻珠は、肉髻の前面中央にある赤い珠のこと。

- 10仏の眉間にあって光を放つという毛

- 11耳朶環(じだかん):幅広で長く垂れ下がった耳のこと。衆生(しゅじょう)の声を聞く能力があることをあらわします。

- 12三道:仏の首には三本のしわがあり、悟りにいたる三段階「見(けん)」「修(しゅう)」「無学(むがく)」を表現しています。

- 13来迎印:仏の印相(いんそう)の一つ。阿弥陀如来の特有な印相で人々を極楽浄土に導く様子をあらわしています。

- 14衣のひだのこと

威徳院勝造寺層塔「石の塔」

- 総高

- 724cm

- 年代

- 南北朝時代(1378年 永和4年3月6日)

- 指定

- 香川県指定有形文化財

1963年(昭和38年)4月9日

石の塔は、威徳院から約650m北西に位置しています。

ほぼ正方形の凝灰岩(ぎょうかいがん)の切石を13層に重ねた四角錐の尖塔形で、最上部には宝珠形の石が置かれています。風化が進行しているため塔上部の各面に刻まれた梵字は判別が難しいが、南東面に刻まれた銘により1378年(永和4年3月6日)の建立であることがわかります。

1678年(延宝6年)には、丸亀藩主京極高豊(きょうごくたかとよ)の命によって修復工事が行われており、その様子が威徳院に残る巻物「石塔記」に記されています。それから300年後の1977年(昭和52年)に、再び修復が行われました。

その昔、貧しい村人が婚礼や法事の膳や椀が足りずに困って石の塔にお願いをしたところ、翌朝には塔の前に望むものが揃っていたという話が言い伝えられています。

三豊市指定有形文化財

絹本著色十三仏図

- 大きさ

- 縦:110cm 横:58.5cm

- 年代

- 室町時代(14世紀)

- 指定

- 三豊市指定有形文化財

1985年(昭和60年)5月24日

十三仏とは、初七日から三十三回忌までの十三回の追善供養をつかさどる仏のことです。

- 初七日:不動明王(ふどうみょうおう)

- 二七日:釈迦如来(しゃかにょらい)

- 三七日:文殊菩薩(もんじゅぼさつ)

- 四七日:普賢菩薩(ふげんぼさつ)

- 五七日:地蔵菩薩(じぞうぼさつ)

- 六七日:弥勒菩薩(みろくぼさつ)

- 七七日:薬師如来(やくしにょらい)

- 百カ日:観音菩薩(かんのんぼさつ)

- 一周忌:勢至菩薩(せいしぼさつ)

- 三回忌:阿弥陀如来(あみだにょらい)

- 七回忌:阿閦如来(あしゅくにょらい)

- 十三回忌:大日如来(だいにちにょらい)

- 三十三回忌:虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)

本画は向かって右下隅に初七日の不動明王を配し、二七日、三七日にあたる諸仏の位置が画面下方から上に向かって交錯しながら配置されています。こうした複雑な構成を示す十三仏図は類例があまり見られない珍しいものです。

蓮華台座の間には流水や草花が描かれており、仏が自然の景観に浮かぶように工夫されています。一方、文殊菩薩は獅子に、普賢菩薩は象に騎座(きざ:乗馬のときの座り方)していて、十三仏図としては異例の表現がされています。

釈迦如来像の衣褶(いしゅう:衣のひだ)表現は、中国・宋の絵画に見られるものに類似しており、本画が宋の絵画の影響を受けて描かれたと想像できます。本画は、仏画の伝統的な描写に宋の絵画の描写を取り入れた、新しい様式の十三仏図として注目すべき存在であるといえます。

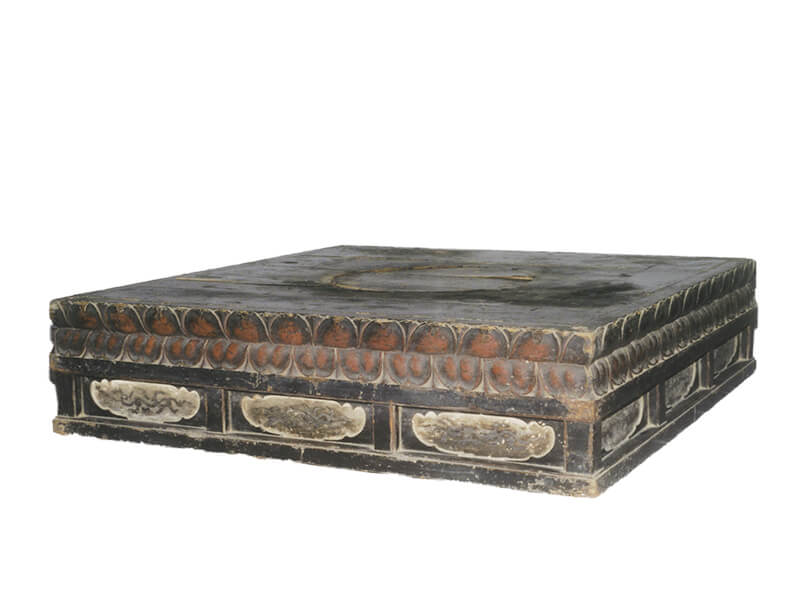

大壇

- 大きさ

- 総高:32.5cm 一辺長:136.5cm

- 年代

- 鎌倉時代末期

- 指定

- 三豊市指定有形文化財

1994年(平成6年)11月7日

壇とは、梵語で曼荼羅(まんだら)という。その基本的なものを大曼荼羅壇(だいまんだらだん)といい、これを略して大壇といいます。密教寺院では修法をするために使用するもので、堂内に安置します。

本大壇は四方のまわりを蓮弁帯で飾った華形(けぎょう)大壇で、蓮華弁の下部にさらに方形の框座(かまちざ)を付け加えることから「発達様華形大壇」と呼ばれています。