十二月法話 巳正月(みしょうがつ)

師走の声を聞くと急に慌(あわ)ただしくなってきます。商店街には色とりどりのイルミネーションで飾られたクリスマスツリーやクリスマスソングが流れだします。最近は公園や公共施設だけでなく、個人の家々にもイルミネーションが飾られ、平和なわが国の光景が垣間(かいま)見られます。キリスト教徒でもないのにイエスキリストの生誕を盛大に祝うのは、わが国ぐらいかも知れません。

今年は十二月七日が十二月最初の巳の日です。香川県西部の三豊市から愛媛県・高知県・徳島県の西部、さらには愛媛県の対岸広島県にかけての地域では、「巳正月(みしょうがつ)」あるいは「辰巳(たつみ)正月」と言って人間より一ヶ月余り早く新仏(しんぼとけ)のお正月の行事を行います。だから、寺院には檀家さんから読経の依頼があり、必ずと言ってよい程「巳正月」の起源について尋ねられます。

この「巳正月」と言うのは、十二月の最初の巳の日が新仏の正月に当たると言われ、親戚や近隣の人びとは早朝に豆腐一丁をお供え物として持参し、仏壇にお参りします。その豆腐はお皿に入れて一本箸を立ててお供えします。一方、親族は辰の日から巳の日に変わる夜中に注連縄(しめなわ)とお餅、鍋の蓋(ふた)と包丁を持ってお墓へお参りし、お参りが終わるとお供えしたお餅を鍋の蓋の上で切り、包丁で突き刺して燃やした注連縄の火で炙(あぶ)り、肩越しに差し出して親族が食べます。また、お供え物として撞(つ)いたお餅はお参りして頂いた各家に六個あるいは八個などの偶数個を配ります。この行事は、仏教本来の教義に由来するものではありません。ただ、鍋の蓋で物を切ってはダメとか包丁で突き刺して食べてはダメだと言われることは、この行事に通じるために忌(い)み嫌われたものと考えられます。

その起源については諸説がありますが、一説には戦国時代に今治(いまばり)城主が戦争の最中に亡くなりましたが、それを秘密にしてお餅を撞いて家臣に配り戦争に勝利しました。その日は十二月の最初の巳の日でしたので、餅を撞いたことから新仏のお正月と考えられたのです。現在伝承している地域から推測すれば、この説が最も的(まと)を得た説と思われます。行事の内容は地域によって一様ではありませんが、新仏に対する心遣いは共通するものです。

現在、この「巳正月」の行事も段々と簡素化され忘れ去られようとしていますが、先人の築いた故人への心遣いは、後世に伝えて行かなければならないと思います。

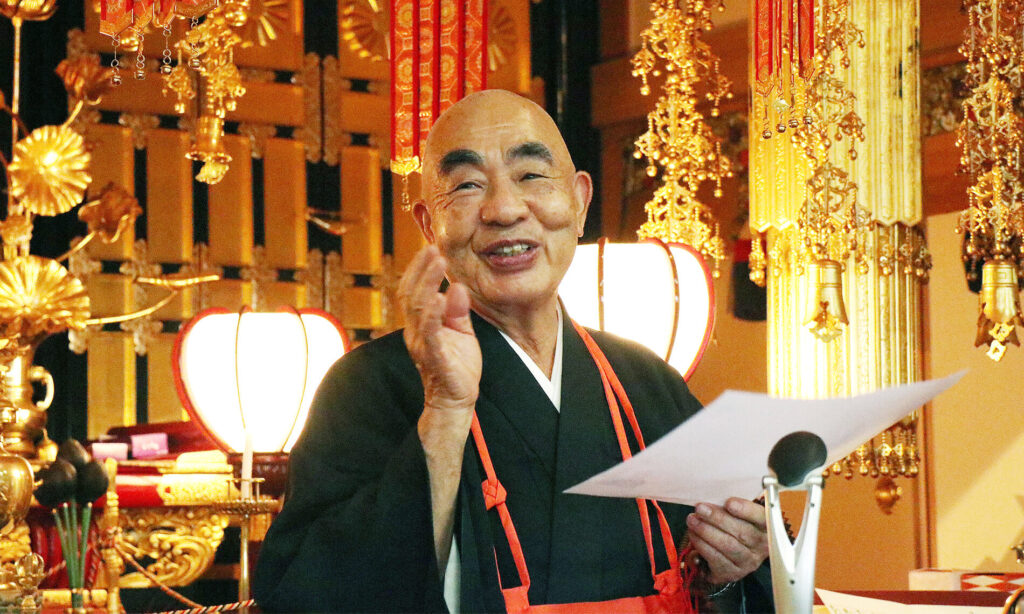

威徳院 住職 坂田知應の著書はこちらからお求め頂けます